スモールファーマーズカレッジでは、1年を通して毎月2回、週末の9時~17時ごろまで授業を行います。 例えば午前中は実習、午後から座学、そして基礎的な理論は自宅でオンライン、というように、畑での「実習」と教室での「座学」の両面からバランス良く体系的に学びます。

具体的なカリキュラムは次のとおりです。

年間約40種類の野菜栽培技術の習得

講師の指導の下、共同区画および個人専用区画(おひとり約20㎡)を使って、年間40種類の野菜を栽培します。

これだけの種類の野菜栽培を一通り学べば、1年を通して常時野菜を収穫できる周年栽培ができるようになります。田舎暮らしや自給生活はもちろん、新規就農時にも栽培する野菜の選択肢が広がります。

また通常、野菜は年に1回しか栽培するチャンスがありません。失敗すると原因がわからずに終わることもよくあります。

スモールファーマーズカレッジでは多くの仲間が個人区画でそれぞれ栽培することで、数多くの成功例、失敗例を見ることができます。初心者でも短期間で経験値を高められる秘訣です。

■春夏に栽培する野菜例

ジャガイモ、ナス、トマト、ミニトマト、甘長トウガラシ、キュウリ、コマツナ、ホウレンソウ、レタス、シュンギク、ツルムラサキ、ショウガ、インゲン、モロヘイヤ、シソ、サトイモ、ラッカセイ、エダマメ、カボチャ、サツマイモ、トウモロコシなど

■秋冬に栽培する野菜例

ニンジン、ネギ、ハクサイ、キャベツ、ブロッコリー、コマツナ、ミズナ、チンゲンサイ、サンチュ、サニーレタス、シュンギク、ホウレンソウ、ダイコン、カブ、コカブ、イチゴ、タマネギ、ラッキョウ、ニンニク、ソラマメ、エンドウなど

※お米作り(稲作)にも興味がある方は、京都静原米作り体験プログラムをご用意しています。受講生は優先的にご案内しております。詳しくはスタッフへお尋ねください。

自然を活かした様々な栽培技術の習得(実習)

共同区画と個人専用区画を使って栽培に必要な様々な技術を基礎から順を追って学びます。実際に畑で手足を動かしながら学びます。

↑青空のもと、実際に農作業をしながらさまざまな実習を行います。

自分で出来る土壌診断、土質ごとの土壌改良の仕方、土壌診断に基づく土づくり

畝の種類と立て方

農具全般・耕運機、刈払い機(草刈機)の種類と使い方

種蒔き、苗の植え付け、育苗、追肥、中耕、土寄せ、除草、間引き、誘引、摘心、摘芽、摘蕾、摘花、摘果、収穫

支柱の立て方、マルチの張り方、ベタがけ、トンネルの張り方、ロープワークなど

資材、肥料の選び方、使い方、土壌菌を活かしたボカシ肥料、アミノ酸肥料、ミネラル肥料の効果と作り方

雑草の種類と特徴、農薬を使わずに雑草と共生、または抑制する方法

有機栽培における病害虫の種類と対策

作付け計画の立て方と輪作、連作障害、コンパニオンプランツの種類と効果

太陽光による土壌消毒および団粒構造作り

自然堆肥作り

季節に応じた栽培技術(遮光、保温、条件等)

様々な土作りの実証実験、緑肥作物の効果と使い方

収穫した野菜の保存法、保存食(味噌など)の作り方 他

↑先生が各自の個人専用区画をまわって個別にアドバイスも行います。

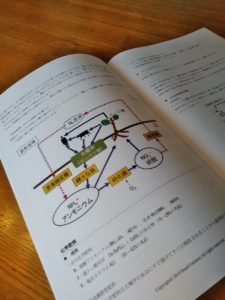

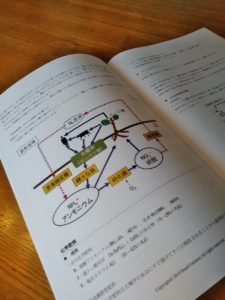

「なぜそうなるのか?」を理解するための科学的な栽培知識の習得(座学)

「なぜうまくいったのか?」「なぜ失敗したのか?」を理解するために必要な自然科学的(土壌学、植物生理学、生態学など)、論理的な知識を座学+オンデマンド(自宅からweb利用)形式で学びます。

一般的に有機栽培や自然農法の世界は農家さんの経験と勘だけに頼る部分が多いですが、現在は科学的に解明されていることも多く、それらを知っていることは大きなアドバンテージになります。

一つ一つの基礎知識は、作物に何か異変が起きた時の原因や対処法を考える「引き出し」になります。この道何十年のプロ農家と初心者の違いは、引き出しの多さにあります。

引き出しが多いと多面的に原因特定ができ、その対処法もバリエーションが生まれます。

あなたも知識の引き出しを増やしてください。

↑座学はオンデマンド(自宅で受講可能)で基礎を学び、畑から徒歩数分の室内で重要ポイントの復習やグループワークをして理解を深めます。

栽培の流れ(播種から収穫までの一連の基礎)

健康な野菜を育てる為の条件

季節ごとの作付け計画(栽培計画)の立て方

健康な野菜が育つ「理想の土」とその構造

地域による土の違いと肥えた土の正体

根の周りの微生物の重要性について

土壌分析手順と分析結果の見方、土壌改良方法

野菜の体の仕組みと生長の条件、作物の生長と炭水化物との関係

病害虫と予防と対策、化学農薬に関するリスク

有機肥料、化成肥料など様々な肥料とその違い

健康な野菜を育てるための肥料の種類と量の設計方法

養分が作物の中でどのように役立っているか

ビタミンなど機能性成分の多い野菜を作るには

堆肥の理解と適切な堆肥の作り方

種にまつわる最新技術と良い種を選ぶための基礎知識

健康な野菜を育てるために、知っておくべき地球レベルの物質循環

様々な農法とその比較(自然農法・有機農法・慣行農法など)

農業と環境問題、歴史、持続可能な農林水産業 他

↑オリジナルテキストを使った座学の授業

様々な農業現場を知る(課外授業)

農業の現場は栽培作物、栽培方法、経営スタイルによって千差万別です。だからこそできるだけ直接現場に足を運んで、農家さんから直接話を聞ける機会を用意しています。

↑実際に農家を訪問して、直接現場を見たり、話を伺ったりする機会は大変貴重です。

これまでの訪問先やゲスト講師:

家族経営の小規模有機農家

新規就農して間もない有機農家

有機JAS認証を取得している大規模農業生産法人

有機専門の流通企業経営者

自然食品系スーパー担当者

半農半Xを実践するオーガニックカフェ経営者

会社に勤めながら週末農業を実践する卒業生

田舎暮らしを実践する卒業生

無農薬自然栽培の茶農家 他

授業日以外にも、卒業生も含め様々な農家訪問の機会を用意しています。

農地を確保するための必要知識と手続き(座学)

新規就農、半農半X、田舎暮らし、自給生活など農あるライフスタイルには欠かせない農地の確保について正しい知識を学びます。すでに農地を持っている人も、将来のトラブル回避のためにも正しい知識を学んでおくことをお勧めしています。(農家さんでもご存知ないケースが多いのが現状です。)また随時、関西全域の遊休農地の紹介情報などもご提供しています。

農地に関する基礎知識(農地の種類、農地の歴史)

農地に関する法律(農地法、農業経営基盤強化促進法など)

農業界独自の組織構造(農協、農業委員会、農業会議、水利組合など)

優良農地の見つけ方とチェックポイント

農地の賃貸、売買の手続きと地代相場

地主(農家)とのコミュニケーションのポイント

農業委員会とのコミュニケーションのポイント

行政担当者とのコミュニケーションのポイント

農業独自の青年給付金制度、助成金制度、融資制度

耕作放棄地の改良方法

田んぼから畑への改良方法 他

新規就農するための知識とステップ(座学)

新規就農を目指す人に必要な知識や手続きなどを学びます。半農半X、田舎暮らしを目指す人も農地を確保するには新規就農の実態を知っておくことをお勧めします。正しい知識や農業の常識を理解しておけば、行政や農業関係者との面談にも慌てることはありません。

新規就農するまでの流れと手続き

農家資格の取得、認定農業者になるためのステップ

準農家制度、援農ボランティアの登録方法

営農計画書の作成方法(販売・マーケティング計画、資金計画、栽培計画))

様々な農業ビジネスモデルとその特徴

農作物ごとの経営収支と特徴

農産物の流通形態とメリット、デメリット

知っておくべき関連法律(食品安全基本法、食品衛生法、農薬取締法、有機JAS規格、有機農業推進法、地力増進法、持続農業法)

日本農業の現状とこれから

統計データから見る有機農産物の市場と特徴 他

農業経営・半農半X(独立起業)の知識(座学)

↑希望者のみ授業終了後に、起業勉強会を行っています。(リタ起業塾との共同開催)

多くの人が農あるライフスタイル実現にあたって障害となるのが、「収入源の確保」です。

新規就農というと栽培技術ばかりに目が行きがちですが、栽培2割、経営8割といわれるほど、経営の知識は必要です。特に顧客をどう見つけるのか?価格はいくらにするのか?収支計画は?などやるべきことがたくさんあります。

また半農半Xで生計を立てる場合も、田舎暮らしで多少の収入を得たい場合も、いわゆる独立起業のスキルや知識が必要です。

とはいえ多額の初期投資をしたり、規模拡大を目指す従来の起業ではなく、私たちがお勧めするのは、あなたの個性を活かして周りの人の役に立つ「小さくはじめる身の丈にあった起業・経営」です。

スモールファーマーズカレッジでは、希望者には業種業態に関わらず個性を活かして小さくはじめる起業や経営の方法も具体的に学ぶ機会を用意しています。(希望者のみリタ起業塾へ任意参加・別途費用有り)

自然の仕組みを理解するための幅広い知識の習得(座学)

健康な野菜を育てるために必要な自然の仕組みや原理原則を理解するために、現代社会の食の問題やこれからの時代の方向性について考えます。

人と野菜の健康の共通点

医療が進歩しているのに、なぜ、病気が減らないのか?

自然界の動植物は、なぜ病気にならないのか?

生物学的に見た人間の食事

日本の長寿村の食生活と最新の栄養学

身土不二と一物全体食

人と野菜のホリスティック健康学(食農医学)

病気にならない生き方とは? 健全な精神状態とは?

自然から学ぶ生き方・暮らし方 他

↑健康な野菜を育てる秘訣は、健康な環境を整えてあげること。そこには多様な植物、生物が支え合う「自然」の仕組みがあります。(写真)

↑健康な野菜を育てる秘訣は、健康な環境を整えてあげること。そこには多様な植物、生物が支え合う「自然」の仕組みがあります。(写真)